Шарниры равных угловых скоростей

WikiSysop (обсуждение | вклад) |

WikiSysop (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

| − | |||

| − | |||

[[Файл:Трансмиссия 21.jpg|400px|left]]<br> | [[Файл:Трансмиссия 21.jpg|400px|left]]<br> | ||

'''Схема ШРУСа''':<br> | '''Схема ШРУСа''':<br> | ||

| Строка 14: | Строка 12: | ||

Это условие можно обеспечить различными способами. Простейшее решение — объединить два обычных карданных шарнира неравных угловых скоростей так, чтобы ведомая вилка одного служила ведущей вилкой другого. Такая конструкция получила название '''сдвоенного карданного шарнира'''.<br> | Это условие можно обеспечить различными способами. Простейшее решение — объединить два обычных карданных шарнира неравных угловых скоростей так, чтобы ведомая вилка одного служила ведущей вилкой другого. Такая конструкция получила название '''сдвоенного карданного шарнира'''.<br> | ||

Первые конструкции сдвоенных шарниров в 20-х гг. прошлого века были довольно громоздки, не оставляли в ступице переднего колеса места для тормозного механизма, который приходилось перемещать к картеру главной передачи. Однако со временем сдвоенные карданные шарниры совершенствовались, становились более компактными и продержались на легковых автомобилях до 60-х гг. Для сдвоенных шарниров на игольчатых подшипниках характерен усиленный износ этих подшипников и шипов крестовины, так как благодаря преимущественно прямолинейному движению автомобиля иглы подшипников не перекатываются, вследствие чего поверхности деталей, с которыми они соприкасаются, подвержены [[бринеллирование|бринеллированию]], а сами иглы иногда сплющиваются.<br><br> | Первые конструкции сдвоенных шарниров в 20-х гг. прошлого века были довольно громоздки, не оставляли в ступице переднего колеса места для тормозного механизма, который приходилось перемещать к картеру главной передачи. Однако со временем сдвоенные карданные шарниры совершенствовались, становились более компактными и продержались на легковых автомобилях до 60-х гг. Для сдвоенных шарниров на игольчатых подшипниках характерен усиленный износ этих подшипников и шипов крестовины, так как благодаря преимущественно прямолинейному движению автомобиля иглы подшипников не перекатываются, вследствие чего поверхности деталей, с которыми они соприкасаются, подвержены [[бринеллирование|бринеллированию]], а сами иглы иногда сплющиваются.<br><br> | ||

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | <h2>[[Кулачковые карданные шарниры]]</h2> | ||

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | [[Файл:Трансмиссия 22.jpg|250px|left]]<br> | ||

| + | |||

| + | В 1925 г. на переднеприводных автомобилях появляется шарнир «Тракта» (рис. 3.22а), со- | ||

| + | стоящий из четырех штампованных деталей: двух втулок и двух фасонных кулаков, трущиеся | ||

| + | поверхности которых подвергаются шлифованию. Если разделить по оси симметрии кулач- | ||

| + | ковый карданный шарнир, то каждая часть будет представлять собой карданный шарнир не- | ||

| + | равных угловых скоростей с фиксированными осями качания (так же, как у сдвоенного кар- | ||

| + | данного шарнира). В нашей стране был разработан кулачково-дисковый шарнир, который | ||

| + | применяется на полноприводных грузовиках КрАЗ, Урал, КамАЗ. Шарнир (рис. 3.22б) состо- | ||

| + | ит из пяти простых по конфигурации деталей: двух вилок, двух кулаков и диска.<br> | ||

| + | Кулачковые шарниры благодаря наличию развитых поверхностей взаимодействующих | ||

| + | деталей способны передавать значительный по величине крутящий момент при обеспечении | ||

| + | угла между валами до 45°. Но трение скольжения между контактирующими поверхностями | ||

| + | приводит к тому, что этот шарнир имеет самый низкий КПД из всех шарниров равных угловых | ||

| + | скоростей. Следствием этого является значительный нагрев и задиры на деталях шарнира. | ||

<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||

| − | + | [[Файл:Трансмиссия 23.jpg|400px|left]]<br> | |

| + | Недостатки сдвоенных шарниров и шарниров кулачкового типа были толчком к поиску | ||

| + | новых решений, и в 1923 г. немецкий изобретатель Карл Вейс запатентовал шариковый | ||

| + | карданный шарнир с делительными канавками (типа «Вейс»). | ||

| − | [[ | + | |

| + | |||

| + | Особенностью этого шарнира является то, что при движении автомобиля вперед движе- | ||

| + | ние передается одной парой шариков, а задним ходом — другой парой. Передача усилий | ||

| + | только двумя шариками при точечном контакте приводит к большим контактным напряжени- | ||

| + | ям. Поэтому он обычно устанавливается на автомобили с нагрузкой на ось, не превышающей | ||

| + | 30 кН. В годы Второй мировой войны подобные шарниры производства фирмы «Бендикс» | ||

| + | устанавливались на такие автомобили, как Виллис, Студебекер, Додж. В отечественной пра- | ||

| + | ктике они применяются на автомобилях УАЗ, ГАЗ-66. | ||

| + | Сочленения типа «Вейс» технологичны и дешевы в производстве, позволяют получать | ||

| + | угол между валами до 32°. Но срок службы из-за высоких контактных напряжений обычно не | ||

| + | превышает 30 тыс. км. | ||

| + | В 1927 г. появился шариковый шарнир с делительным рычажком. Шарнир технологиче- | ||

| + | ски сложен, но он более компактен, нежели шарнир с делительными канавками, и может | ||

| + | работать при углах между валами до 40°. Так как усилие в этом шарнире передается всеми | ||

| + | шестью шариками, он обеспечивает передачу большого крутящего момента при малых раз- | ||

| + | мерах. Долговечность его достигает 100–200 тыс. км. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | [[Файл:Трансмиссия 24.jpg|250px|left]]<br> | ||

| + | |||

| + | Дальнейшей эволюцией этого подхода является шестишариковый шарнир типа «Бир- | ||

| + | фильд» с делительными канавками (рис. 3.24). | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | Такой шарнир может работать при угле между валами до 45°. Шарниры этого типа имеют | ||

| + | высокую долговечность. Основной причиной преждевременного разрушения шарнира явля- | ||

| + | ется повреждение эластичного защитного чехла. По этой причине автомобили высокой про- | ||

| + | ходимости часто имеют уплотнение в виде стального колпака. Однако это приводит к увели- | ||

| + | чению габаритов шарнира и ограничивает угол между валами до 40°. Данный тип шарниров | ||

| + | широко применяется в карданной передаче передних управляемых и ведущих колес совре- | ||

| + | менных автомобилей. Он устанавливается на наружном конце карданного вала; при этом | ||

| + | на внутреннем конце необходимо устанавливать шарнир равных угловых скоростей, способ- | ||

| + | ный компенсировать изменение длины карданного вала при деформации упругого элемен- | ||

| + | та подвески. Такие функции совмещает в себе универсальный шестишариковый карданный | ||

| + | шарнир (тип GKN) (рис. 3.25). | ||

| + | Осевое перемещение обеспечивается перемещением шариков по продольным канав- | ||

| + | кам корпуса, при этом, требуемая величина перемещения определяет длину рабочей по- | ||

| + | верхности, что влияет на размеры шарнира. Максимальный допустимый угол наклона вала | ||

| + | в данной конструкции ограничивается 20°. При осевых перемещениях шарики не перекаты- | ||

| + | ваются, а скользят, что снижает КПД шарнира. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | [[Файл:Трансмиссия 25.jpg|500px|left]]<br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | Рис. 3.22. Кулачковые карданные шар- | ||

| + | ниры: а — шарнир «Тракта», б — дисковый | ||

| + | |||

| + | Рис. 3.23. Шарнир с делительными канав- | ||

| + | ками типа «Вейс»: 1, 5 — валы; 2, 4 — кула- | ||

| + | ки; 3 — шарики; 6 — центрирующий шарик; | ||

| + | 7, 8 — фиксирующие штифты | ||

| + | |||

| + | Рис. 3.24. Шестишариковый шарнир с де- | ||

| + | лительными канавками | ||

| + | |||

| + | Рис. 3.25. Универсальный шестишариковый карданный шарнир (тип GKN): 1 — стопор- | ||

| + | ное кольцо корпуса внутреннего шарнира; 2 — защитное кольцо внутреннего шарнира; 3 — кор- | ||

| + | пус внутреннего шарнира; 4 — упор вала; 5 — стопорное кольцо; 6 — обойма; 7 — шарик; | ||

| + | 8 — упорное кольцо; 9 — сепаратор; 10 — наружный хомут; 11 — фиксатор внутреннего | ||

| + | шарнира; 12 — защитный чехол; 13 — внутренний хомут; 14 — вал привода колеса; 15 — за- | ||

| + | щитное кольцо наружного шарнира; 16 — корпус наружного шарнира | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | == [[ Трансмиссия | Назад ]] == | ||

Версия 13:55, 6 декабря 2011

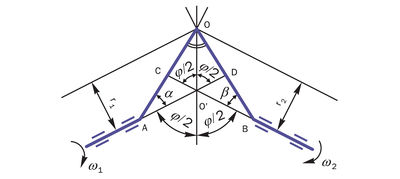

Схема ШРУСа:

ω1, ω2 — угловые скорости валов 1 и 2 соответственно;

α, β — угол шарнира;

О — точка контакта рычагов валов 1 и 2;

r1, r2 — радиусы вращения рычагов вала 1 и вала 2 соответственно;

OO' — биссектриса угла ϕ

Передние ведущие колеса полноприводных и переднеприводных автомобилей являются также и управляемыми, т. е. должны поворачиваться, что требует использования между колесом и полуосью шарнирного соединения. Карданные шарниры неравных угловых скоростей передают вращение циклически и работают при небольших значениях углов между валами, что делает в этом случае их применение проблематичным. В этих условиях нашли применение синхронные шаровые сочленения, называемые

шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС).

В переднеприводном автомобиле обычно используются два внутренних таких шарнира (связаны с коробкой передач) и два внешних

(крепятся к колесам). Устройство этих шарниров можно представить так: в каждом шарнире имеются две главные детали — корпус и обойма, одна в другой. В этих деталях выполнены канавки с шариками, которые, по сути дела, жестко соединяют обе сферические детали, через них и передается вращение от двигателя к колесу. В то же время, двигаясь в канавках, шарики позволяют одной сферической детали поворачиваться относительно другой и при этом осуществлять поворот колеса. При всем многообразии конструктивных решений, в шарнирах равных угловых скоростей должен выдерживаться единый принцип: точки контакта, через которые передаются окружные силы, должны находиться в плоскости, проходящей через биссектрису угла между валами (в биссекторной плоскости).

Это условие можно обеспечить различными способами. Простейшее решение — объединить два обычных карданных шарнира неравных угловых скоростей так, чтобы ведомая вилка одного служила ведущей вилкой другого. Такая конструкция получила название сдвоенного карданного шарнира.

Первые конструкции сдвоенных шарниров в 20-х гг. прошлого века были довольно громоздки, не оставляли в ступице переднего колеса места для тормозного механизма, который приходилось перемещать к картеру главной передачи. Однако со временем сдвоенные карданные шарниры совершенствовались, становились более компактными и продержались на легковых автомобилях до 60-х гг. Для сдвоенных шарниров на игольчатых подшипниках характерен усиленный износ этих подшипников и шипов крестовины, так как благодаря преимущественно прямолинейному движению автомобиля иглы подшипников не перекатываются, вследствие чего поверхности деталей, с которыми они соприкасаются, подвержены бринеллированию, а сами иглы иногда сплющиваются.

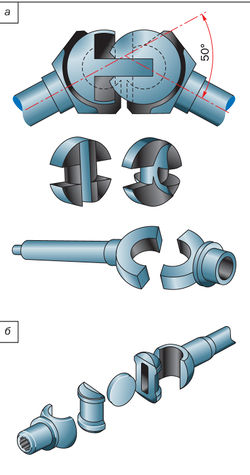

Кулачковые карданные шарниры

В 1925 г. на переднеприводных автомобилях появляется шарнир «Тракта» (рис. 3.22а), со-

стоящий из четырех штампованных деталей: двух втулок и двух фасонных кулаков, трущиеся

поверхности которых подвергаются шлифованию. Если разделить по оси симметрии кулач-

ковый карданный шарнир, то каждая часть будет представлять собой карданный шарнир не-

равных угловых скоростей с фиксированными осями качания (так же, как у сдвоенного кар-

данного шарнира). В нашей стране был разработан кулачково-дисковый шарнир, который

применяется на полноприводных грузовиках КрАЗ, Урал, КамАЗ. Шарнир (рис. 3.22б) состо-

ит из пяти простых по конфигурации деталей: двух вилок, двух кулаков и диска.

Кулачковые шарниры благодаря наличию развитых поверхностей взаимодействующих

деталей способны передавать значительный по величине крутящий момент при обеспечении

угла между валами до 45°. Но трение скольжения между контактирующими поверхностями

приводит к тому, что этот шарнир имеет самый низкий КПД из всех шарниров равных угловых

скоростей. Следствием этого является значительный нагрев и задиры на деталях шарнира.

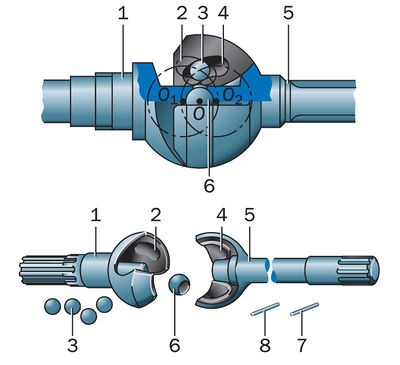

Недостатки сдвоенных шарниров и шарниров кулачкового типа были толчком к поиску новых решений, и в 1923 г. немецкий изобретатель Карл Вейс запатентовал шариковый карданный шарнир с делительными канавками (типа «Вейс»).

Особенностью этого шарнира является то, что при движении автомобиля вперед движе- ние передается одной парой шариков, а задним ходом — другой парой. Передача усилий только двумя шариками при точечном контакте приводит к большим контактным напряжени- ям. Поэтому он обычно устанавливается на автомобили с нагрузкой на ось, не превышающей 30 кН. В годы Второй мировой войны подобные шарниры производства фирмы «Бендикс» устанавливались на такие автомобили, как Виллис, Студебекер, Додж. В отечественной пра- ктике они применяются на автомобилях УАЗ, ГАЗ-66. Сочленения типа «Вейс» технологичны и дешевы в производстве, позволяют получать угол между валами до 32°. Но срок службы из-за высоких контактных напряжений обычно не превышает 30 тыс. км. В 1927 г. появился шариковый шарнир с делительным рычажком. Шарнир технологиче- ски сложен, но он более компактен, нежели шарнир с делительными канавками, и может работать при углах между валами до 40°. Так как усилие в этом шарнире передается всеми шестью шариками, он обеспечивает передачу большого крутящего момента при малых раз- мерах. Долговечность его достигает 100–200 тыс. км.

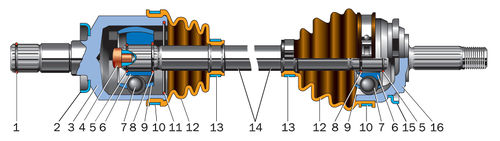

Дальнейшей эволюцией этого подхода является шестишариковый шарнир типа «Бир- фильд» с делительными канавками (рис. 3.24).

Такой шарнир может работать при угле между валами до 45°. Шарниры этого типа имеют высокую долговечность. Основной причиной преждевременного разрушения шарнира явля- ется повреждение эластичного защитного чехла. По этой причине автомобили высокой про- ходимости часто имеют уплотнение в виде стального колпака. Однако это приводит к увели- чению габаритов шарнира и ограничивает угол между валами до 40°. Данный тип шарниров широко применяется в карданной передаче передних управляемых и ведущих колес совре- менных автомобилей. Он устанавливается на наружном конце карданного вала; при этом на внутреннем конце необходимо устанавливать шарнир равных угловых скоростей, способ- ный компенсировать изменение длины карданного вала при деформации упругого элемен- та подвески. Такие функции совмещает в себе универсальный шестишариковый карданный шарнир (тип GKN) (рис. 3.25). Осевое перемещение обеспечивается перемещением шариков по продольным канав- кам корпуса, при этом, требуемая величина перемещения определяет длину рабочей по- верхности, что влияет на размеры шарнира. Максимальный допустимый угол наклона вала в данной конструкции ограничивается 20°. При осевых перемещениях шарики не перекаты- ваются, а скользят, что снижает КПД шарнира.

Рис. 3.22. Кулачковые карданные шар- ниры: а — шарнир «Тракта», б — дисковый

Рис. 3.23. Шарнир с делительными канав- ками типа «Вейс»: 1, 5 — валы; 2, 4 — кула- ки; 3 — шарики; 6 — центрирующий шарик; 7, 8 — фиксирующие штифты

Рис. 3.24. Шестишариковый шарнир с де- лительными канавками

Рис. 3.25. Универсальный шестишариковый карданный шарнир (тип GKN): 1 — стопор- ное кольцо корпуса внутреннего шарнира; 2 — защитное кольцо внутреннего шарнира; 3 — кор- пус внутреннего шарнира; 4 — упор вала; 5 — стопорное кольцо; 6 — обойма; 7 — шарик; 8 — упорное кольцо; 9 — сепаратор; 10 — наружный хомут; 11 — фиксатор внутреннего шарнира; 12 — защитный чехол; 13 — внутренний хомут; 14 — вал привода колеса; 15 — за- щитное кольцо наружного шарнира; 16 — корпус наружного шарнира